都市部のエンジニア不足や開発コストの高騰により、「ニアショア開発」が注目を集めています。国内の地方企業に業務を委託することで、コストと品質を両立できる手法ですが、導入前にはいくつかの注意点もあります。

本記事では、オフショア開発との違いや、ニアショア開発のメリット・デメリットを初心者にもわかりやすく解説します。

バナー-1-1.png)

ニアショア開発とは?注目される背景と基本知識

ニアショア開発の定義と国内での位置づけ

ニアショア開発とは、国内の地方に所在する企業や開発拠点に業務を委託する開発手法です。オフショア開発のように海外を活用するのではなく、日本国内で外注先を確保できる点が特徴です。近年、IT業界では都市部での人材不足や開発コストの高騰が深刻化しており、それに代わる“現実的な選択肢”としてニアショア開発が注目されています。

地方の技術系企業は、高度な専門スキルを持ちながらも案件機会に恵まれないケースも多く、ニアショア開発を通じて地方の人材を活用し、都市部の開発リソースを補完する動きが広がっています。

オフショア開発との違い

ニアショア開発とオフショア開発の最大の違いは、委託先が「国内の地方」か「海外」かという地理的要因にあります。ニアショア開発では日本国内、特に地方都市にある企業に開発業務を委託します。一方、オフショア開発はフィリピンやベトナム、インドなど、海外に開発を委ねるスタイルです。

両者には、以下のような違いがあります。

- 言語や文化の障壁:ニアショアは日本語での対応が可能なため、コミュニケーションがスムーズです。

- 時差:ニアショア開発は時差の問題がなく、リアルタイム対応がしやすい点が利点です。

- コスト:オフショアの方が人件費は安い場合もありますが、管理コストやリスクを考慮するとニアショアが適している企業も多いです。

より詳細な違いや選定基準については、「ニアショア開発とオフショア開発の違いとは?メリットや特徴、判断ポイントを解説!」の記事でもわかりやすく解説していますので、あわせてご覧ください。

注目されるようになった社会的背景

ニアショア開発のニーズが高まった背景には、以下のような社会的変化があります。

- 東京圏を中心としたエンジニア採用難

- 開発コストの上昇による利益圧迫

- テレワークの普及による遠隔開発の一般化

- 地方自治体のIT支援施策の拡充

こうした状況の中で、企業は「リスクを抑えながら外注できる」ニアショア開発に関心を寄せています。

導入が進む主な業種・ケース

ニアショア開発は、以下のような業種や企業規模で導入が進んでいます。

- 自社開発が中心の中小IT企業

- システム保守・運用を外部化したい大企業のIT部門

- スピード重視のスタートアップ

- 地方拠点を持たない都市部の本社企業(東京・大阪など)

導入目的としては「短期プロジェクト対応」「コスト最適化」「人材不足の一時的補完」などが多く見られます。

ニアショア開発のメリット|地方活用で得られる効果

都市部より安価な人件費でコスト削減

都市圏のIT人材は、年々人件費が上昇しています。一方、地方に目を向けると同等のスキルを持つエンジニアをより安価な単価で活用できる可能性があります。東京と地方では給与水準に差があるため、企業側は人件費を抑えながらも質の高い成果物を得ることが可能です。コスト圧縮が求められる中小企業やスタートアップにとって、大きなメリットといえるでしょう。

地方のIT人材リソースを有効活用できる

ニアショア開発は、都市部に集中していた案件を地方に分散することで、地域のITリソースを最大限に活用できる開発手法です。地方には優秀なエンジニアがいながらも、プロジェクト機会に乏しい現状があります。ニアショアは、そうした未活用の人材を掘り起こすきっかけにもなり、企業にとっては持続可能な開発体制の構築に寄与します。

日本語での円滑なコミュニケーション

ニアショア開発の大きな強みは、言語・文化の違いによるコミュニケーションの壁がないことです。基本的に日本語でのやり取りが可能なため、仕様の認識齟齬や、進捗報告のトラブルが発生しにくくなります。オフショア開発に不安を抱いていた企業も、ニアショアならば心理的ハードルを下げて開発外注をスタートできます。

時差・文化ギャップが少なくリスクが低い

オフショア開発では、国や地域によっては「時間の壁」や「文化的な考え方の違い」が問題となることがあります。一方でニアショア開発は、同じ国内でのやり取りとなるため、以下のようなリスクを最小限に抑えることができます。

- カントリーリスクや政情不安が存在しない

- 時差による会議調整や待機コストが不要

- 日本的な商習慣や品質感覚が共有しやすい

地方創生・CSR効果にもつながる

ニアショア開発の活用は、単なる業務外注にとどまりません。地方経済の活性化や若手人材の雇用促進といった社会的意義も含んでいます。特にCSR(企業の社会的責任)を重視する企業にとっては、地方企業との連携による開発体制が、ブランディングや企業価値向上につながるケースもあります。

ニアショア開発のデメリット・注意点

地方でもIT人材不足が発生している場合がある

ニアショア開発の前提として、「地方には優秀な人材が豊富にいる」という期待があります。しかし実際には、一部地域ではIT人材が枯渇しているケースもあり、委託先探しに時間がかかることもあります。特にニッチなスキルや新技術に対応したエンジニアを求める場合、都市部よりも見つけにくいことがあるため、エリア選定は慎重に進める必要があります。

移動・常駐対応の柔軟性に限界がある

ニアショア開発は国内とはいえ、物理的な距離があるため、頻繁な対面コミュニケーションや緊急時の常駐対応が難しいという面もあります。とくに短納期のプロジェクトや常時オンサイトが求められる業務においては、レスポンスの速さに影響を与える可能性があります。テレカン環境の整備や、定期的な訪問スケジュールを取り入れるなどの工夫が必要です。

委託先の体制・技術力のばらつき

地方のIT企業と一口に言っても、実績や対応可能な技術領域はさまざまです。以下のような観点で事前確認を怠ると、期待した成果が得られないリスクもあります。

- 経験豊富なプロジェクトマネージャーが在籍していない

- 特定の技術領域に偏ったスキル構成で、汎用性に欠ける

- セキュリティ体制や品質管理プロセスに差がある

選定時には、実績・スキルマップ・体制の可視化を求めるとよいでしょう。

情報セキュリティの事前確認が必要

地方であっても、開発業務には社外秘情報や個人情報が含まれるケースが少なくありません。そのため、委託先のセキュリティ基準や運用体制を事前に確認しておくことが重要です。ISO認証の有無、VPNや物理的セキュリティ、PCの持ち出し制限など、都市部の開発企業と同等の基準で精査する必要があります。

バナー-1-1.png)

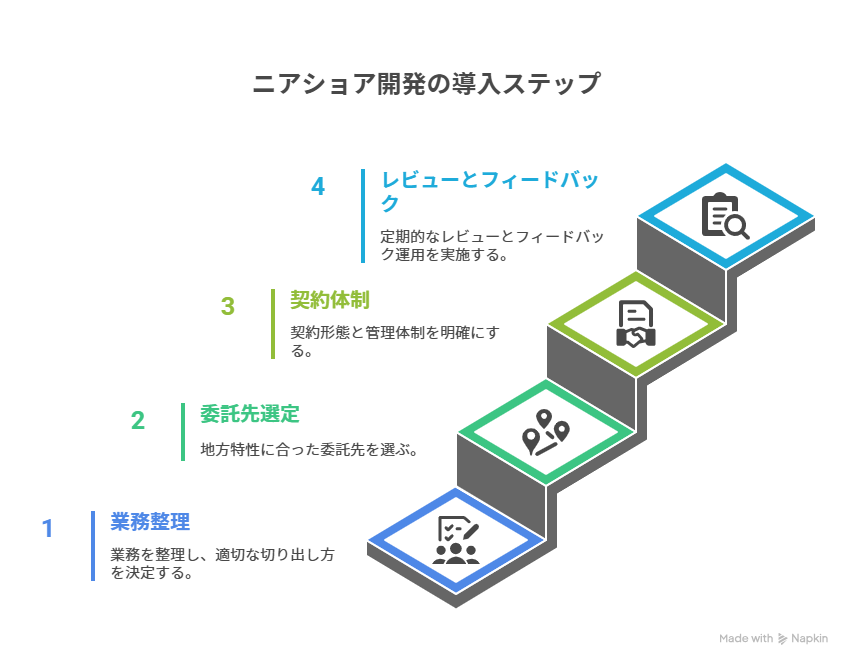

ニアショア開発を成功させるための導入ステップ

業務整理と適切な切り出し方を考える

ニアショア開発の導入においてまず行うべきは、業務範囲の明確化と適切な切り出し設計です。全ての業務を外注するのではなく、仕様が固まりやすく再現性の高い領域から委託することで、スムーズな立ち上がりが期待できます。

たとえば以下のような業務は、ニアショア開発と相性が良い傾向にあります。

- テスト・保守・運用などの定型業務

- フロントエンドの一部コンポーネント設計

- データ整理やツール連携開発のような周辺業務

業務の難易度・密度・密接性に応じて、段階的に委託範囲を拡大していく方法が有効です。

地方特性とマッチした委託先選定

ニアショア開発の成功は、地方の特性や自社の目的と合致する委託先を選定できるかにかかっています。たとえばUI/UX系に強い地域や、製造業向けシステムが得意な拠点など、エリアごとの専門性にも着目するとよいでしょう。

また、以下の観点も選定時に重視すべきです。

- これまでの開発実績や得意な業種領域

- 対応可能な人数・スキルマップ

- 運営体制(常駐可否、PM有無)

- 地元自治体との連携実績(補助制度など)

自社課題とマッチする委託先を選ぶことで、一過性でなく長期的な関係性の構築も可能となります。

契約形態・管理体制の明確化

業務をスムーズに進めるには、契約面・管理体制の整備が不可欠です。特にリモートでのやり取りが前提となるため、役割分担や進行ルールは事前に合意しておく必要があります。

- 請負契約か準委任契約か(柔軟性の度合い)

- 納期・成果物の明確化

- 使用ツール(チャット・進捗管理・ソース管理)

- コミュニケーション頻度・担当者の明確化

曖昧な合意のまま進めると、責任の所在が不明確となり、成果に大きく影響する可能性があります。

定期的なレビューとフィードバック運用

導入後も、継続的な改善サイクルを回すことが、長期的な成功のカギとなります。委託先との関係は、契約開始時だけでなく運用フェーズでの相互理解も重要です。

- 月1〜2回の定例レビューを実施する

- 品質面・進捗面の目標値を共有する

- 双方向のフィードバック文化をつくる

- 継続的な人材育成とチーム拡張を視野に入れる

単なる外注ではなく「一体型のチーム」として共に成長する意識が、ニアショア活用の効果を最大化します。

ニアショア開発とオフショア開発の比較表

ニアショア開発とオフショア開発は、いずれも開発リソースを外部から調達する手法ですが、その特性や適したケースには明確な違いがあります。ここでは、主な5つの観点から両者の違いを比較し、自社に合った選択ができるよう整理しました。

|

項目 |

ニアショア開発 |

オフショア開発 |

|

委託先の場所 |

国内(地方企業・地方支社など) |

海外(フィリピン、ベトナム、インドなど) |

|

コミュニケーション |

日本語対応、文化ギャップなし |

英語対応、文化や商習慣の違いあり |

|

時差 |

なし(国内同士) |

数時間の時差あり(対応時間に制約) |

|

コスト水準 |

オフショアよりは高めだが、都市部より安い |

非常に安価だが、管理・調整コストがかかる |

|

セキュリティ |

日本国内の法制度が適用され安心 |

国によって基準が異なりリスク管理が必要 |

このように、ニアショア開発はコストと安心感のバランスを重視する企業に向いており、オフショア開発は低コスト・大量開発を重視するプロジェクトに適しています。活用目的によって最適な選択肢は変わるため、優先事項を明確にすることが重要です。

まとめ

ニアショア開発は、日本国内の地方企業を活用することで、都市部の人材不足や高騰する開発コストといった課題を現実的に解決できる手段として注目されています。オフショア開発と比べ、言語や文化、時差によるギャップが少なく、品質や進行管理に不安を抱える企業にとっても取り入れやすい選択肢です。

一方で、地方でも人材不足やスキルの偏りが発生している可能性もあるため、目的に沿った業務の切り出しや委託先の選定が非常に重要です。初期段階ではスモールスタートし、徐々に委託範囲を拡大していくことで、安定した開発体制を築くことができます。

今後ますます深刻化するエンジニア不足の中で、ニアショア開発は“コストと品質を両立できる現実的な選択肢”として、幅広い企業に活用されていくでしょう。

バナー-1-1.png)