新規事業やサービスを立ち上げる際、「MVP開発」という言葉を耳にする機会が増えています。しかし実際には「どこから手を付ければいいか分からない」「PoCやプロトタイプとの違いが曖昧」と感じていませんか?

本記事では、MVP開発の基本から進め方、成功させるためのポイントまでをコンパクトに解説します。無駄なコストや工数を抑えつつ、価値ある事業検証を実現したい方は是非ご覧ください。

バナー-1-1.png)

MVP開発とは?意味・目的・他手法との違いを整理しよう

MVP開発の意味と目的(Why/What)

MVP開発とは、「最小限の機能だけを持ったプロダクト」を構築し、ユーザーからの反応を通じて事業やサービスの仮説を素早く検証する開発手法です。MVPは「Minimum Viable Product」の略で、特にスタートアップや新規サービス開発の初期段階でよく活用されます。

MVP開発の最大の目的は、「失敗のコストを最小限に抑えながら、市場で実際に価値のあるプロダクトかを確かめること」です。完璧なサービスを作り込むのではなく、コアの価値だけをユーザーに届け、その反応から次の開発につなげていきます。

なぜMVPが新規サービス開発で活用されるのか

新規事業の多くは、「市場ニーズと合わなかった」「想定ユーザーに刺さらなかった」という理由で失敗します。特に初期段階では、アイデアに自信があっても市場のニーズとずれていることが少なくありません。

そこでMVP開発を活用することで、大きな開発投資をする前に、実際のユーザーの声を確認できるのが大きなメリットです。市場適合性(PMF)の有無をスピーディに見極めることで、事業としての軌道修正やピボットも柔軟に行えます。

PoCやプロトタイプとの違いを明確に理解する

MVP開発は似たような言葉と混同されがちですが、目的や手法には明確な違いがあります。

|

項目 |

MVP開発 |

PoC |

プロトタイプ |

|

目的 |

市場ニーズと価値検証 |

技術実現性の確認 |

UIや動作感の体験共有 |

|

対象ユーザー |

実際のエンドユーザー |

技術チーム・社内関係者 |

開発関係者・クライアント |

|

検証方法 |

実装された最小機能で実験 |

小規模な試作コードや実験 |

ビジュアルモデルや画面遷移 |

|

フィードバック |

実データ・実ユーザーの行動 |

技術の通過・失敗 |

UIや使用感の評価 |

この違いを理解しておくことで、「何を検証したいのか」に応じた適切なアプローチを選択できるようになります。

バナー-1-1.png)

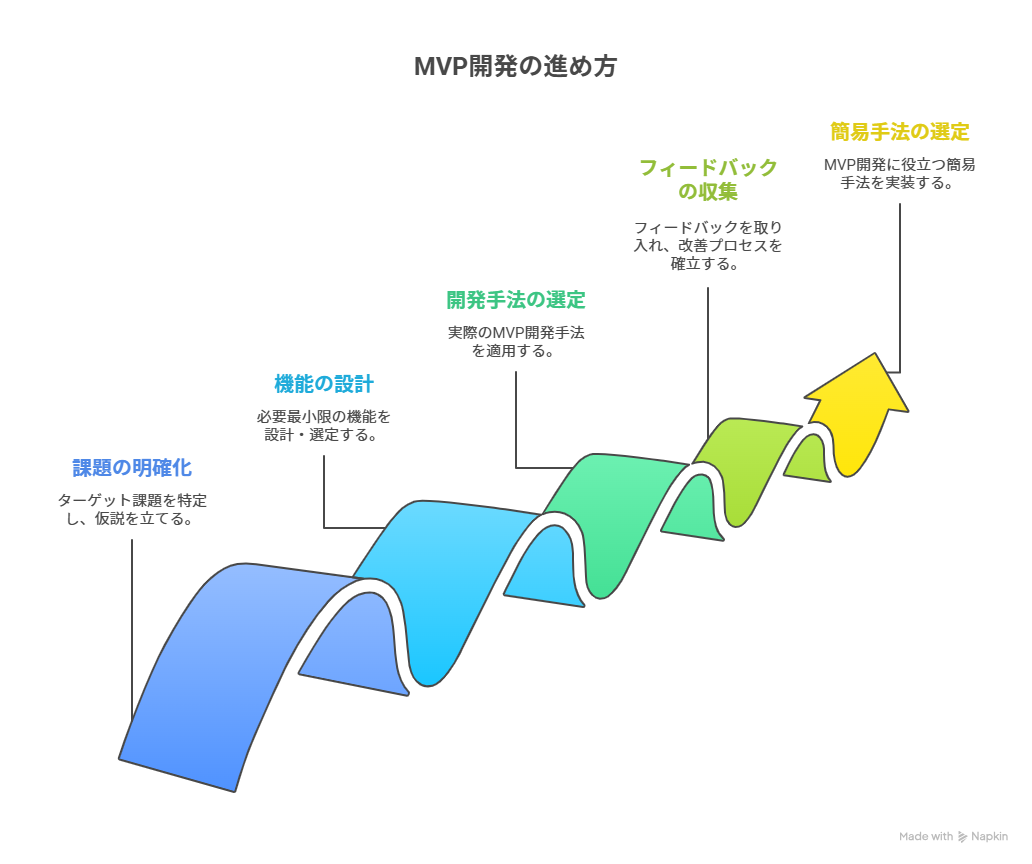

MVP開発の進め方|実践的5ステップで成功に近づく

MVP開発は、思いつきのアイデアを市場で実証し、無駄なコストや時間を抑えながら事業の可能性を検証するプロセスです。ここでは、実際にMVP開発を推進するための基本的な5つのステップを紹介します。

ターゲット課題の明確化と仮説立て

MVP開発の第一歩は、「誰のどんな課題を解決したいのか」を明確にすることです。ここでの仮説が曖昧だと、検証すべき指標も不明確になり、成果のないまま終わってしまう可能性があります。

仮説の立て方としては、「ある特定のユーザー層が抱える課題を、○○という機能で解決できるはずだ」といったシンプルな構造に落とし込みます。仮説があるからこそ、MVP開発の検証に意味が生まれます。

必要最小限の機能を設計・選定する

MVP開発では、すべての機能を作る必要はありません。むしろ「これだけで価値が伝わる最小限のサービス機能」に絞ることが重要です。

以下のような観点で機能選定を行うと、MVP開発がシンプルになります。

- ユーザー課題を直接解決する機能に限定する

- ユーザーが最初に触れる機能を優先する

- バックエンド処理は手作業でもよい(例:コンシェルジュ型)

この段階で「コアバリューとは何か」を見極める力が、サービス開発全体の質を左右します。

実際のMVP開発手法(ノーコード・スクラッチなど)を選定する

MVPの実装手法にはいくつかのパターンがあります。予算や開発体制によって選択肢を変えるのが現実的です。

- ノーコードツール(Bubble、STUDIOなど)

→ 初期費用を抑えて迅速にリリース可能 - スクラッチ開発(React、Laravelなど)

→ 柔軟な拡張性と制御性がある - 手動オペレーション(コンシェルジュ型)

→ 実装せずに人力で価値提供を試す

たとえば、LPと簡易フォームだけで申込反応を見る「スモークテスト」も立派なMVP開発です。

フィードバックの取り方と改善フロー

MVPを公開したら、必ず実ユーザーからのフィードバックを収集しましょう。ここで大切なのは、定性(感想や使い方)と定量(数値行動)の両面から分析することです。

- 定性:インタビュー、アンケート、録画ツールなど

- 定量:CVR(コンバージョン率)、継続率、操作回数などのログ分析

収集したフィードバックをもとに、仮説が合っていたのかを判断し、次の開発ステップ(拡張・修正・ピボット)へと進みます。

MVP開発に役立つ簡易手法を実装する

実務でよく用いられるMVP開発のアプローチには以下があります。

- スモークテスト型:LP+広告で反応を見る

- モックアップ型:画面デザインで使い勝手を検証する

- コンシェルジュ型:実装せずに人がサービスを提供する

- プロトタイプ型:実動作の試作品をリリースしてみる

MVP開発を成功させるためのポイント

MVP開発は「スモールスタートで失敗を恐れず試す」ための手法ですが、成功に導くためにはいくつかの重要な観点があります。このセクションでは、実践現場でよく見落とされがちな4つの成功ポイントをご紹介します。

MVPのゴールと検証項目を明確にする

MVP開発において、ゴールの不在が最大の失敗要因です。何を検証するのかが曖昧だと、開発しただけで満足してしまい、サービスの価値判断ができなくなります。

たとえば以下のような視点で目的を定めましょう。

- 想定ユーザーが本当に課題を抱えているか?

- 提供した機能で課題は解決されるか?

- 有料でも継続的に使ってもらえるか?

これらに対する「判断基準(KPI)」を決めておくことで、MVP開発の成否を客観的に評価できます。

機能の作りすぎを防ぐ「最小限」の判断基準

「念のためこの機能も」「使いやすくするにはこれも必要」と、開発が膨らんでしまうのはよくある落とし穴です。

MVP開発では、“捨てる勇気”がプロジェクトのスピードと学びを左右します。以下のような基準で、機能を削ぎ落としましょう。

- MVPの仮説検証に関係ない機能は追加しない

- ユーザーが1つのアクションで価値を感じられる設計を目指す

- デザインや自動化よりも「実行と検証」を優先する

余計な機能をつけた分だけ、学びが鈍化します。あくまで目的は「ユーザー行動を通じた仮説検証」であることを忘れないようにしましょう。

ユーザー行動を定性・定量で分析する方法

MVP開発では、ユーザーからのフィードバックをもとに次の一手を考える必要があります。ただし、感覚や印象だけでは誤った方向に進むリスクがあるため、定量データと定性データの両方を組み合わせるのが理想的です。

- 定性分析:

- インタビューによる課題深掘り

- フィードバックフォームの自由記述

- 定量分析:

- セッション数、クリック率、コンバージョン率など

- ユーザーの継続利用率や離脱ポイント

ツールとしては、Google Analytics、Hotjar、Mixpanel、UserTestingなどがよく使われます。

「失敗を前提に試す」マインドセットの重要性

MVP開発は、「小さく失敗して早く学ぶ」ことを前提にしたアプローチです。そのため、最初から完璧な成果を求めすぎると本質を見失います。

重要なのは、失敗を恐れずトライ&エラーを繰り返す姿勢です。実際、多くの成功企業は最初のMVPでうまくいかなかった経験を持っています。仮説が違ったことがわかれば、それ自体が貴重な学びです。

また、チーム全体で「検証のためにMVPを作っている」という共通認識を持つことで、評価基準のズレも防ぐことができます。

まとめ|MVP開発を活かして、リスクを抑えた事業成長を目指そう

MVP開発は、限られたリソースや時間の中で、サービスや事業の可能性を素早く見極めるための実践的な手法です。本記事では、MVP開発の基本的な意味や目的から、具体的な進め方、成功のためのポイントまでを解説してきました。

特に、新規事業においては「完璧なものを作るより、早くユーザーに届けて反応を確かめること」が重要です。必要最低限の機能を備えたプロダクトを用意し、実際のユーザーからの定性・定量フィードバックを得ることで、開発リスクを抑えながら改善を進めていくことができます。

MVP開発は単なるテクニックではなく、「仮説→実装→検証→改善」という学習プロセスの繰り返しです。このプロセスを繰り返すことで、より精度の高いプロダクトと事業成長の可能性を見出すことができるのです。

MVP開発の導入を検討している方は、ぜひ本記事を参考にしながら、自社のサービスに合った最適な方法で進めてみてください。

バナー-1-1.png)